この夏からスタートした「特集」ページ。第一回目は暑い季節にぴったり!ということでテーマは「サラダ(SAŁATKA)」にしてみました。もうご覧いただけましたでしょうか。食材や料理とポーリッシュポタリーの相性をイメージしながら、利用の幅を広げたり、人それぞれの食生活においてご自身のスタイルにあったものを見つける材料になればと思っています。

さて、そんな感じで始めてみた訳ですが、ひとつご紹介したいサラダがあります。それが「ひじきとシラスのサラダ」です。娘の通っていた保育園には、”今日の献立”が実物を添えて紹介されているコーナーがあって、お迎えの時に見られるようになっていました。ある日そこにあったおかずが、「ひじきとシラスのサラダ」。美味しそう!と眺めていたところ、園の栄養士さんがレシピを教えてくれました。

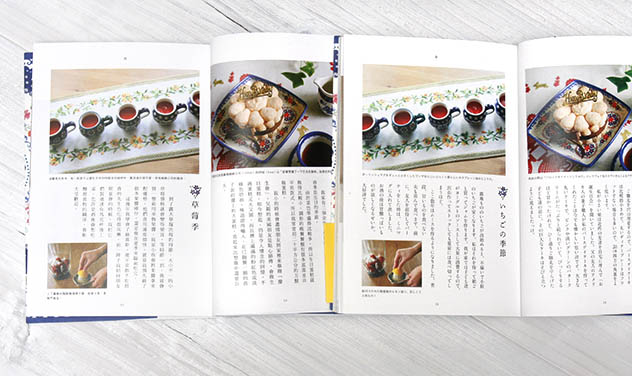

写真:ダニッシュキャセロールφ18cm(V318-B217),菊鉢φ12cm(Z1518)

実際に自宅で作ってみると、これがとても美味しかったので、それ以来作るようになりました。海藻のミネラルや鉄分、シラスでカルシウムも沢山取れ、食物繊維もたっぷりで美容にも良いに違いないので、園児よりも特に女性におすすめのサラダです!

★材料

芽ひじき 12g

きゅうり 2本

しらす 30~40g

白ごま 大さじ1~2

サラダ油 大さじ1

しょうゆ 大さじ1

*ドレッシング(酢大さじ3,サラダ油大さじ1,塩少々)

★作り方

1)ひじきを水で戻す。きゅうりは半月に切って塩をする。シラスは熱湯をかけて冷ます。

2)水を切ったひじき(水は完全に切らなくても大丈夫)をサラダ油少々で炒め、醤油を回しかけて煮て、冷ましておく。

3)きゅうりを軽く絞り、それぞれの具の熱が取れたら、全てをボウルに入れ、ドレッシングで和え、白ごまを振りかければ出来上がり。少し冷やしてからテーブルへ。

*それぞれの材料の割合は、お好みで増減しても美味しく食べられます。

写真:

写真: